В новой рубрике, посвящённой великой дате в истории страны, читайте, чем жил округ в 1945 году.

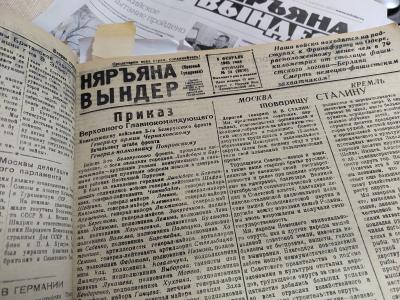

В год 80-летия Великой Победы мы продолжаем листать подшивку окружной газеты памятных победных лет.

Многое из того, что печатали на страницах «Няръяна вындер», сегодняшнему читателю покажется необычным. Так, один из первых февральских номеров начинается с письма к особенному адресату.

Москва. Кремль. Товарищу Сталину

Как становится ясно из послания, размещённого на передовице, с «пламенным большевистским приветом» к «мудрому вождю и великому учителю, отцу всех народов» обращаются представители советских, партийных и комсомольских организаций.

«Трудящиеся Севера – ненцы и коми, а также наши старшие братья русские, никогда не имевшие своей государственности и ранее при царизме обречённые на вымирание, благодаря Великой Октябрьской социалистической революции и Советской власти, благодаря ленинско-сталинской национальной нашей большевистской партии и дружбе между народами нашей Родины, мы вновь возрождены и получили свою государственность».

Обретшие государственность трудящиеся рапортуют Иосифу Виссарионовичу о создании колхозов и развитии обобществлённого поголовья оленей, рыбодобыче, строительстве новых колхозных построек и увеличении добычи пушного зверя.

Мы помним о том, что боевых действий на территории округа не было, однако вклад наших дедов и прадедов в дело приближения Победы был весьма существенным. Из каждой семьи на фронт ушли отцы и сыновья, а оставшиеся в тылу ежедневно совершали трудовые подвиги для нужд фронта.

«Трудящиеся округа за время войны, – говорится в открытом письме, – сдали государству и для нужд Красной армии 73 000 голов оленей, рыбаки за это же время увеличили вылов рыбы на 80 000 центнеров, ежегодно выполняются и перевыполняются планы заготовок пушного зверя».

Всю страну терзает военное лихолетье, но немало делается и для мирного населения.

«В округе построено 56 школ (напомним, речь идёт о сроке в пятнадцать лет с момента образования. – Прим. авт.), много больниц и медпунктов, осуществлено всеобщее обязательное обучение детей, построены и строятся десятки предприятий рыбной, горно-рудной, местной промышленности и промысловой кооперации».

На основе экономического и культурного роста на пустынных местах заполярной тундры выросли десятки крупных посёлков – Шойна, Индига, Амдерма, Хоседа-Хард и другие, административный и культурный центр округа – город Нарьян-Мар.

Без ложной скромности, отмечая свои достижения, жители планируют решать «ещё большие задачи по дальнейшему хозяйственному и культурному росту округа». Люди обещают товарищу Сталину работать «не покладая рук, отдавая тем самым все свои силы на дело быстрого и окончательного разгрома гитлеровской Германии».

Сегодня сложно сказать, прочёл ли это письмо сам адресат, но своё обещание по вкладу в приближение Победы наши предки выполнили с честью.

Челленджи по-советски

Ряд публикаций, то и дело встречающихся в номерах «Няръянки» победного года, навёл автора этих строк на такое современное явление как челлендж. Если перевести суть этого на русский язык, то это определённое действие, которое человек публикует в соцсетях и призывает других людей к его повторению.

Молодёжи может показаться, что появились эти самые челленджи только благодаря им, и это – явление современности, но «Няръяна вындер» с лёгкостью опровергнет это заблуждение. Разница только в том, что сегодняшние челленджеры совершают свои действия чаще всего в собственных интересах (улучшают физическую форму, читают книги, танцуют и т.п.), а наши отцы и деды больше думали о благополучии всего общества.

Так, охотник Фатей Торопов на совещании промысловиков Нижне-Печорского района взял обязательство в сезон 1944–1945 годов выловить три сезонных нормы пушнины. В начале 1945 года Фатей Петрович уже сдал полторы нормы пушнины высокого качества, уверенно выполняя поставленные для себя цели. И награда за советские челленджи – это вам не лайки и подписки, а ценные подарки и нагрудный значок «Охотник отличник».

Не отстают от Фатея Петровича и охотники других колхозов. Подобные обязательства брали Семён Иванович Хенерин из Большеземельского хозяйства «Полоха», колхозник артели «Звезда» Сергей Павлович Канев, а семилетний охотник Коля Вокуев без всяких челленджей добыл и сдал четырёх горностаев и одного зайца.

Вот такие «тренды» были у наших предков. Есть чему поучиться!

Западно-европейские танцы и лыжные вылазки

Интересно читать и объявления, потому что из них получаешь информацию, чем ещё люди занимались помимо строительства светлого будущего и приближения Великой Победы.

Может показаться, что в такое строгое время люди только тем и занимались, что ходили на партсобрания и вкалывали до седьмого пота. Уж не знаю, из какой стали были сделаны наши земляки в 1945 году, но и на культурный отдых у них времени хватало. Может, потому что интернета не было?

Кстати, это хороший повод напомнить, что факты, приведённые в данном материале, ни в какой Сети вы не отыщете. Так что читаем дальше нашу драгоценную подшивку.

Итак, 11 февраля 1945 года городской комитет ВЛКСМ организовал для комсомольцев и молодёжи города «лыжную вылазку». Желающих приглашали подойти со своими лыжами на Красную площадь, сбор у театра.

Тех, кто любит танцевать, ждали в Клубе военных моряков, что располагался в пятом доме на улице Набережной. Для них с 20 февраля начинала работу школа западно-европейских танцов (так и написано). Чтобы научиться танцовать, желающим пришлось раскошелиться – плата за обучение составляла целых 50 рублей.

Но большинство объявлений посвящено набору на работу. Так, мы узнаём, что наиболее популярны среди работодателей – люди рабочих профессий. Городской больнице требовались поломойки, прачки, судомойки, санитарки и сторож, нарьянмарскому горпромкомбинату – столяры, саноделы, бондари, гребенщики, а сотрудники типографии мёрзли в ожидании истопника.

Интересно, все ли из наших читателей смогут понять, в чём была суть работы на открытых вакансиях? Для меня самой загадочной осталась профессия гребенщик…

Анисью жалко…

И, конечно, нельзя вспомнить о бдительности рядовых жителей округа. Только какой-то вопиющий факт о плохом исполнении своих обязанностей появился, граждане сигнализировали в любимую газету.

Так, читатель А. И. Дуркина пишет:

«Работники окружной конторы кинопроката совершенно забывают о культурном обслуживании рыбаков. Рыбаки и рыбачки колхоза имени Чапаева (ух ты, был и такой! – Прим. авт.), добывающие рыбу на участке Фариха, уже пять месяцев не видят кинокартин. Газеты и письма доставляются в десять дней один раз».

Следующее письмо напоминает нам, что во время войны население округа сильно приросло переселенцами из других регионов. Люди ехали не только спасаясь от ужасов войны, но и для того, чтобы своим трудом наращивать экономический потенциал когда-то пустынных тундровых земель. Поэтому их со всей возможной заботой советская власть не только трудоустраивала, но и селила в дома местных жителей. Однако как следует из письма А. Переселиной, не все из них были достаточно гостеприимны.

«Проживающая у Головиной Анисьи Александровны (село Оксино) семья (пять человек) вновь прибывших колхозников находится в очень плохих условиях. Она размещена на кухне, где готовится пища, а также корм для скота, вследствие этого в помещении испарение, сырость. Дети не имеют возможности отдыхать и готовить уроки. Помимо этого, Головина пренебрежительно относится к своим сожителям: наносит незаслуженные оскорбления».

Читаешь и думаешь: другое было время. И люди другие. Стыдно признаваться, но по описанной ситуации я всё-таки понимаю Анисью Александровну из села Оксино. Положа руку на сердце, признаюсь: неизвестно, как бы я себя вела, если ко мне в дом заселили семью «вновь прибывших колхозников» в составе пяти человек…